Français, encore un effort si vous voulez être républicains

Extrait du cinquième dialogue de : LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR

ou

Les Instituteurs Immoraux : DIALOGUES. Destinés à l’éducation des jeunes Demoiselles

Donatien Alphonse François Marquis de Sade

_________________________

La religion

Je viens offrir de grande idées : on les écoutera, elles seront réfléchies ; si toutes ne plaisent pas, au moins en restera-t-il quelques-unes ; j'aurais contribué en quelque chose au progrès des lumières, et j'en serai content. Je ne le cache point, c'est avec peine que je vois la lenteur avec laquelle nous tâchons d'arriver au but ; c'est avec inquiétude que je sens que nous sommes à la veille de le manquer encore une fois. Croit-on que ce but sera atteint quand on nous aura donné des lois ? Qu'on ne l'imagine pas. Que ferions nous de lois, sans religion ? Il nous faut un culte et un culte fait pour le caractère d'un républicain, bien éloigné de jamais pouvoir reprendre celui de Rome. Dans un siècle où nous sommes aussi convaincus que la religion doit être appuyée sur la morale, et non pas la morale sur la religion, il faut une religion qui aille aux mœurs, qui en soit comme le développement, comme la suite nécessaire, et qui puisse, en élevant l'âme, la tenir perpétuellement à la hauteur de cette liberté précieuse dont elle fait aujourd'hui son unique idole. Or, je demande si l'on peut supposer que celle d'un esclave de Titus, que celle d'un vil histrion de Judée, puisse convenir à une nation libre et guerrière qui vient de se régénérer ? Non, mes compatriotes, non, vous ne le croyez pas. Si, malheureusement pour lui, le Français s'ensevelissait encore dans les ténèbres du christianisme, d'un côté l'orgueil, la tyrannie, le despotisme des prêtres, vices toujours renaissant dans cette horde impure, de l'autre la bassesse, les petites vues, les platitudes des dogmes et des mystères de cette indigne et fabuleuse religion, en émoussant la fierté de l'âme républicaine, l'auraient bientôt ramenée sous le joug que son énergie vient de briser.

Ne perdons pas de vue que cette puérile religion était une des meilleures armes aux mains de nos tyrans : un de ses premiers dogmes était de rendre à César ce qui appartient à César ; mais nous avons détrôné César et nous ne voulons plus rien lui rendre. Français, ce serait en vain que vous vous flatteriez que l'esprit d'un clergé assermenté ne doit plus être celui d'un clergé réfractaire ; il est des vices d'état dont on ne se corrige jamais. Avant dix ans, au moyen de la religion chrétienne, de sa superstition, de ses préjugés, vos prêtres, malgré leur serment, malgré leur pauvreté, reprendraient sur les âmes l'empire qu'ils avaient envahi ; ils vous réenchaîneraient à des rois, parce que la puissance de ceux-ci étaya toujours celle de l'autre, et votre édifice républicain s'écroulerait, faute de bases.

Ô vous qui avez la faux à la main, portez le dernier coup à l'arbre de la superstition ; ne vous contentez pas d'élaguer les branches ; déracinez tout à fait une plante dont les effets sont si contagieux ; soyez parfaitement convaincus que votre système de liberté et d'égalité contrarie trop ouvertement les ministres des autels du Christ pour qu'il en soit jamais un seul, ou qui l'adopte de bonne foi ou qui ne cherche pas à l'ébranler, s'il parvient à reprendre quelque empire sur les consciences. Quel sera le prêtre qui, comparant l'état où l'on vient de le réduire avec celui dont il jouissait autrefois, ne fera pas tout ce qui dépendra de lui pour recouvrer et la conscience et l'autorité qu'on lui a fait perdre ? Et que d'êtres faibles et pusillanimes redeviendront bientôt les esclaves de cet ambitieux tonsuré ! Pourquoi n'imagine-t-on pas que les inconvénients qui ont existé peuvent encore renaître ? Dans l'enfance de l'église chrétienne, les prêtres n'étaient-ils pas ce qu'ils sont aujourd'hui ? Vous voyez où ils étaient parvenus : qui, pourtant, les avaient conduits là ? N'étaient-ce pas les moyens que leur fournissait la religion ? Or, si vous ne la défendez pas absolument, cette religion, ceux qui la prêchent, ayant toujours les mêmes moyens, arriveront bientôt au même but.

Anéantissez donc à jamais tout ce qui peut détruire un jour votre ouvrage. Songez que, le fruit de vos travaux n'étant réservés qu'à vos neveux, il est de votre devoir, de votre probité, de ne leur laisser aucun de ces germes dangereux qui pourraient les replonger dans le chaos dont nous avons tant de peine à sortir. Déjà nos préjugés se dissipent, déjà le peuple abjure les absurdités catholiques ; il a déjà supprimé les temples, il a culbuté les idoles, il est convenu que le mariage n'est plus qu'un acte civil ; les confessionnaux brisés servent aux foyers publics ; les prétendus fidèles, désertant le banquet apostolique, laissent les dieux de farine aux souris. Français, ne vous arrêtez point : l'Europe entière, une main déjà sur le bandeau qui fascine ses yeux, attend de vous l'effort qui doit l'arracher de son front. Hâtez-vous : ne laissez pas à Rome la sainte, s'agitant en tous sens pour réprimer votre énergie, le temps de se conserver peut-être encore quelques prosélytes. Frappez sans ménagement sa tête altière et frémissante, et qu'avant deux mois l'arbre de la liberté, ombrageant les débris de la chaire de Saint Pierre, couvre du poids de ses rameaux victorieux toutes ces méprisables idoles du christianisme effrontément élevées sur les cendres des Catons et des Brutus.

Français, je vous le répète, l'Europe attend de vous d'être à la fois délivrée du sceptre et de l'encensoir. Songez qu'il vous est impossible de l'affranchir de la tyrannie royale sans lui faire briser en même temps les freins de la superstition religieuse : les liens de l'une sont trop intimement unis à l'autre pour qu'en laissant subsister un des deux vous ne retombiez pas bientôt sous l'empire de celui que vous aurez négligé de dissoudre. Ce n'est plus ni aux genoux d'un être imaginaire ni à ceux d'un vil imposteur qu'un républicain doit fléchir ; ses uniques dieux doivent être maintenant le courage et la liberté. Rome disparut dès que le christianisme s'y prêcha, et la France est perdue s'il s'y révère encore.

Qu'on examine avec attention les dogmes absurdes, les mystères effrayants, les cérémonies monstrueuses, la morale impossible de cette dégoûtante religion, et l'on verra si elle peut convenir à une république. Croyez-vous de bonne foi que je me laisserais dominer par l'opinion d'un homme que je viendrais de voir aux pieds de l'imbécile prêtre de Jésus ? Non, non, certes ! Cet homme, toujours vil, tiendra toujours, par la bassesse de ses vues, aux atrocités de l'ancien régime ; dès lors qu'il put se soumettre aux stupidités d'une religion aussi plate que celle que nous avions la folie d'admettre, il ne peut plus ni me dicter des lois ni me transmettre des lumières ; je ne le vois plus que comme un esclave des préjugés et de la superstition.

Jetons les yeux, pour nous convaincre de cette vérité, sur le peu d'individus qui restent attachés au culte insensé de nos pères ; nous verrons si ce ne sont pas tous des ennemis irréconciliables du système actuel, nous verrons si ce n'est pas dans leur nombre qu'est entièrement comprise cette caste, si justement méprisée, de royalistes et d'aristocrates. Que l'esclave d'un brigand couronné fléchisse, s'il le veut, aux pieds d'une idole de pâte, un tel objet est fait pour son âme de boue ; qui peut servir des rois doit adorer des dieux ! Mais nous, Français, mais nous, mes compatriotes, nous, ramper encore humblement sous des freins aussi méprisables ? plutôt mourir mille fois que de nous y asservir de nouveau ! Puisque nous croyons un culte nécessaire, imitons celui des Romains : les actions, les passions, les héros, voilà quels en étaient les respectables objets. De telles idoles élevaient l'âme, elles l'électrisaient ; elles faisaient plus : elles lui communiquaient les vertus de l'être respecté. L'adorateur de Minerve voulait être prudent. Le courage était dans le cœur de celui qu'on voyait aux pieds de Mars. Pas un seul dieu de ces grands hommes n'était privé d'énergie ; tous faisaient passer le feu dont ils étaient eux-mêmes embrasés dans l'âme de celui qui les vénérait ; et, comme on avait l'espoir d'être adoré soi-même un jour, on aspirait à, devenir au moins aussi grand que celui qu'on prenait pour modèle. Mais que trouvons-nous au contraire dans les vains dieux du christianisme ? Que vous offre, je le demande, cette imbécile religion[1] ? Le plat imposteur de Nazareth vous fait-il naître quelques grandes idées ? Sa sale et dégoûtante mère, l'impudique Marie, vous inspire t-elle quelques vertus ? Et trouvez-vous dans les saints dont est garni son Élysée quelque modèle de grandeur, ou d'héroïsme, ou de vertus ? Il est si vrai que cette stupide religion ne prête rien aux grandes idées, qu'aucun artiste ne peut en employer les attributs dans les monuments qu'il élève ; à Rome même, la plupart des embellissements ou des ornements du palais des papes ont leurs modèles dans le paganisme, et tant que le monde subsistera, lui seul échauffera la verve des grands hommes.

Sera-ce dans le théisme pur que nous trouverons plus de motifs de grandeur et d'élévation ? Sera-ce l'adoption d'une chimère qui, donnant à notre âme ce degré d'énergie essentiel aux vertus républicaines, portera l'homme à les chérir ou à les pratiquer ? Ne l'imaginons pas ; on est revenu de ce fantôme, et l'athéisme est à présent le seul système de tous les gens qui savent raisonner. A mesure que l'on s'est éclairé, on a senti que, le mouvement étant inhérent à la matière, l'agent nécessaire à imprimer ce mouvement devenait un être illusoire et que, tout ce qui existait devant être en mouvement par essence, le moteur était inutile ; on a senti que ce dieu chimérique, prudemment inventé par les premiers législateurs, n'était entre leurs mains qu'un moyen de plus pour nous enchaîner, et que, se réservant le droit de faire parler seul ce fantôme, ils sauraient bien ne lui faire dire que ce qui viendrait à l'appui des lois ridicules par lesquelles ils prétendaient nous asservir. Lycurgue, Numa, Moïse, Jésus-Christ, Mahomet, tous ces grands fripons, tous ces grands despotes de nos idées, surent associer les divinités qu'ils fabriquaient à leur ambition démesurée, et, certains de captiver les peuples avec la sanction de ces dieux, ils avaient, comme on sait, toujours soin ou de ne les interroger qu'à-propos, ou de ne leur faire répondre que ce qu'ils croyaient pouvoir les servir.

Tenons donc aujourd'hui dans le même mépris et le dieu vain que des imposteurs ont prêché, et toutes les subtilités religieuses qui découlent de sa ridicule adoption ; ce n'est plus avec ce hochet qu'on peut amuser des hommes libres. Que l'extinction totale des cultes entre donc dans les principes que nous propageons dans l'Europe entière. Ne nous contentons pas de briser les sceptres ; pulvérisons à jamais les idoles : il n'y eut jamais qu'un pas de la superstition au royalisme[2]. Il faut bien que cela soit, sans doute, puisqu'un des premiers articles du sacre des rois était toujours le maintien de la religion dominante, comme une des bases politiques qui devaient le mieux soutenir leur trône. Mais dès qu'il est abattu, ce trône, dès qu'il l'est heureusement pour jamais, ne redoutons point d'extirper de même ce qui en formait les appuis.

Oui, citoyens, la religion est incohérente au système de la liberté ; vous l'avez senti. Jamais l'homme libre ne se courbera près des dieux du christianisme ; jamais ses dogmes, jamais ses rites, ses mystères ou sa morale ne conviendront à un républicain. Encore un effort ; puisque vous travaillez à détruire tous les préjugés, n'en laissez subsister aucun, s'il n'en faut qu'un seul pour les ramener tous. Combien devons-nous être plus certains de leur retour si celui que vous laissez vivre est positivement le berceau de tous les autres ! Cessons de croire que la religion puisse être utile à l'homme. Ayons de bonnes lois, et nous saurons nous passer de religion. Mais il en faut une au peuple, assure-t-on ; elle l'amuse, elle le contient. A la bonne heure !

Donnez-nous donc, en ce cas, celle qui convient à des hommes libres. Rendez-nous les dieux du paganisme. Nous adorerons volontiers Jupiter, Hercule ou Pallas ; mais nous ne voulons plus du fabuleux auteur d'un univers qui se meut lui-même ; nous ne voulons plus d'un dieu sans étendue et qui pourtant remplit tout de son immensité, d'un dieu tout-puissant et qui n'exécute jamais ce qu'il désire, d'un être souverainement bon et qui ne fait que des mécontents, d'un être ami de l'ordre et dans le gouvernement duquel tout est en désordre. Non, nous ne voulons plus d'un dieu qui dérange la nature, qui est le père de la confusion, qui meut l'homme au moment où l'homme se livre à des horreurs ; un tel dieu nous fait frémir d'indignation, et nous le reléguons pour jamais dans l'oubli, d'où l'infâme Robespierre a voulu le sortir[3].

Français, à cet indigne fantôme, substituons les simulacres imposants qui rendaient Rome maîtresse de l'univers ; traitons toutes les idoles chrétiennes comme nous avons traité celles de nos rois. Nous avons replacé les emblèmes de la liberté sur les bases qui soutenaient autrefois des tyrans ; réédifions de même l'effigie des grands hommes sur les piédestaux de ces polissons adorés par le christianisme[4]. Cessons de redouter, pour nos campagnes, l'effet de l'athéisme ; les paysans n'ont-ils pas senti la nécessité de l'anéantissement du culte catholique, si contradictoire aux vrais principes de la liberté ? N'ont-ils pas vu sans effroi, comme sans douleur, culbuter leurs autels et leurs presbytères ? Ah ! croyez qu'ils renonceront de même à leur ridicule dieu. Les statues de Mars, de Minerve et de la Liberté seront mises aux endroits les plus remarquables de leurs habitations ; une fête annuelle s'y célébrera tous les ans ; la couronne civique y sera décernée au citoyen qui aura le mieux mérité de la patrie. A l'entrée d'un bois solitaire, Vénus, l'Hymen et l'Amour, érigés sous un temple agreste, recevront l'hommage des amants ; là, ce sera par la main des Grâces que la beauté couronnera la constance. Il ne s'agira pas seulement d'aimer pour être digne de cette couronne, il faudra encore avoir mérité de l'être : l'héroïsme, les talents, l'humanité, la grandeur d'âme, un civisme à l'épreuve, voilà les titres qu'aux pieds de sa maîtresse sera forcé d'établir l'amant, et ceux-là vaudront bien ceux de la naissance et de la richesse, qu'un sot orgueil exigeait autrefois. Quelques vertus au moins écloront de ce culte, tandis qu'il ne naît que des crimes de celui que nous avons eu la faiblesse de professer. Ce culte s'alliera avec la liberté que nous servons ; il l'animera, l'entretiendra, l'embrasera, au lieu que le théisme est par son essence et par sa nature le plus mortel ennemi de la liberté que nous servons. En coûta-t-il une goutte de sang quand les idoles païennes furent détruites sous le Bas-Empire ? La révolution, préparée par la stupidité d'un peuple redevenu esclave, s'opéra sans le moindre obstacle. Comment pouvons-nous redouter que l'ouvrage de la philosophie soit plus pénible que celui du despotisme ? Ce sont les prêtres seuls qui captivent encore aux pieds de leur dieu chimérique ce peuple que vous craignez tant d'éclairer ; éloignez-les de lui et le voile tombera naturellement. Croyez que ce peuple, bien plus sage que vous ne l'imaginez, dégagé des fers de la tyrannie, le sera bientôt de ceux de la superstition. Vous le redoutez s'il n'a pas ce frein : quelle extravagance ! Ah ! croyez-le, citoyens, celui que le glaive matériel des lois n'arrête point ne le sera pas davantage par la crainte morale des supplices de l'enfer, dont il se moque depuis son enfance. Votre théisme, en un mot, a fait commettre beaucoup de forfaits, mais il n'en arrêta jamais un seul. S'il est vrai que les passions aveuglent, que leur effet soit d'élever sur nos yeux un nuage qui nous déguise les dangers dont elles sont environnées, comment pouvons-nous supposer que ceux qui sont loin de nous, comme le sont les punitions annoncées par votre dieu, puissent parvenir à dissiper ce nuage que ne peut dissoudre le glaive même des lois toujours suspendu sur les passions ? S'il est donc prouvé que ce supplément de freins imposé par l'idée d'un dieu devienne inutile, s'il est démontré qu'il est dangereux par ses autres effets, je demande à quel usage il peut donc servir, et de quels motifs nous pourrions nous appuyer pour en prolonger l'existence. Me dira-t-on que nous ne sommes pas assez mûrs pour consolider encore notre révolution d'une manière aussi éclatante ? Ah ! mes concitoyens, le chemin que nous avons fait depuis 89 était bien autrement difficile que celui qui nous reste à faire, et nous avons bien moins à travailler l'opinion, dans ce que je vous propose, que nous ne l'avons tourmentée en tout sens depuis l'époque du renversement de la Bastille. Croyons qu'un peuple assez sage, assez courageux pour conduire un monarque impudent du faîte des grandeurs aux pieds de l'échafaud ; qui dans ce peu d'années sut vaincre autant de préjugés, sut briser tant de freins ridicules, le sera suffisamment pour immoler au bien de la chose, à la prospérité de la république, un fantôme bien plus illusoire encore que ne pouvait l'être celui d'un roi.

Français, vous frapperez les premiers coups : votre éducation nationale fera le reste ; mais travaillez promptement à cette besogne ; qu'elle devienne un de vos soins les plus importants ; qu'elle ait surtout pour base cette morale essentielle, si négligée dans l'éducation religieuse. Remplacez les sottises déifiques, dont vous fatiguiez les jeunes organes de vos enfants, par d'excellents principes sociaux ; qu'au lieu d'apprendre à réciter de futiles prières qu'ils se feront gloire d'oublier dès qu'ils auront seize ans, ils soient instruits de leurs devoirs dans la société ; apprenez-leur à chérir des vertus dont vous leur parliez à peine autrefois et qui, sans vos fables religieuses, suffisent à leur bonheur individuel ; faites-leur sentir que ce bonheur consiste à rendre les autres aussi fortunés que nous désirons l'être nous-mêmes. Si vous asseyez ces vérités sur des chimères chrétiennes, comme vous aviez la folie de le faire autrefois, à peine vos élèves auront-ils reconnu la futilité des bases qu'ils feront crouler l'édifice, et ils deviendront scélérats seulement parce qu'ils croiront que la religion qu'ils ont culbutée leur défendait de l'être. En leur faisant sentir au contraire la nécessité de la vertu uniquement parce que leur propre bonheur en dépend, ils seront honnêtes gens par égoïsme, et cette loi qui régit tous les hommes sera toujours la plus sûre de toutes. Que l'on évite donc avec le plus grand soin de mêler aucune fable religieuse dans cette éducation nationale. Ne perdons jamais de vue que ce sont des hommes libres que nous voulons former et non de vils adorateurs d'un dieu. Qu'un philosophe simple instruise ces nouveaux élèves des sublimités incompréhensibles de la nature ; qu'il leur prouve que la connaissance d'un dieu, souvent très dangereuse aux hommes, ne servit jamais à leur bonheur, et qu'ils ne seront pas plus heureux en admettant, comme cause de ce qu'ils ne comprennent pas, quelque chose qu'ils comprendront encore moins ; qu'il est bien moins essentiel d'entendre la nature que d'en jouir et d'en respecter les lois ; que ces lois sont aussi sages que simples ; qu'elles sont écrites dans le cœur de tous les hommes, et qu'il ne faut qu'interroger ce cœur pour en démêler l'impulsion. S'ils veulent qu'absolument vous leur parliez d'un créateur, répondez que les choses ayant toujours été ce qu'elles sont, n'ayant jamais eu de commencement et ne devant jamais avoir de fin, il devient aussi inutile qu'impossible à l'homme de pouvoir remonter à une origine imaginaire qui n'expliquerait rien et n'avancerait à rien. Dites-leur qu'il est impossible aux hommes d'avoir des idées vraies d'un être qui n'agit sur aucun de nos sens.

Toutes nos idées sont des représentations des objets qui nous frappent ; qu'est-ce qui peut nous représenter l'idée de Dieu, qui est évidemment une idée sans objet ? Une telle idée, leur ajouterez-vous, n'est-elle pas aussi impossible que des effets sans cause ? Une idée sans prototype est-elle autre chose qu'une chimère ? Quelques docteurs, poursuivrez-vous, assurent que l'idée de Dieu est innée, et que les hommes ont cette idée dès le ventre de leur mère. Mais cela est faux, leur ajouterez-vous ; tout principe est un jugement, tout jugement est l'effet de l'expérience, et l'expérience ne s'acquiert que par l'exercice des sens ; d'où suit que les principes religieux ne portent évidemment sur rien et ne sont point innés. Comment, poursuivrez-vous, a-t-on pu persuader à des êtres raisonnables que la chose la plus difficile à comprendre était la plus essentielle pour eux ? C'est qu'on les a grandement effrayés ; c'est que, quand on a peur, on cesse de raisonner ; c'est qu'on leur a surtout recommandé de se défier de leur raison et que, quand la cervelle est troublée, on croit tout et n'examine rien. L'ignorance et la peur, leur direz-vous encore, voilà les deux bases de toutes les religions. L'incertitude où l'homme se trouve par rapport à son Dieu est précisément le motif qui l'attache à sa religion. L'homme a peur dans les ténèbres, tant au physique qu'au moral ; la peur devient habituelle en lui et se change en besoin : il croirait qu'il lui manque quelque chose s'il n'avait plus rien à espérer ou à craindre. Revenez ensuite à l'utilité de la morale : donnez-leur sur ce grand objet beaucoup plus d'exemples que de leçons, beaucoup plus de preuves que de livres et vous en ferez de bons citoyens ; vous en ferez de bons guerriers, de bons pères, de bons époux ; vous en ferez des hommes d'autant plus attachés à la liberté de leur pays qu'aucune idée de servitude ne pourra plus se présenter à leur esprit, qu'aucune terreur religieuse ne viendra troubler leur génie. Alors le véritable patriotisme éclatera dans toutes les âmes ; il y régnera dans toute sa force et dans toute sa pureté, parce qu'il y deviendra le seul sentiment dominant, et qu'aucune idée étrangère n'en attiédira l'énergie ; alors, votre seconde génération est sûre, et votre ouvrage, consolidé par elle, va devenir la loi de l'univers. Mais si, par crainte ou pusillanimité, ces conseils ne sont pas suivis, si l'on laisse subsister les bases de l'édifice que l'on avait cru détruire, qu'arrivera-t-il ? On rebâtira sur ces bases, et l'on y placera les mêmes colosses, à la cruelle différence qu'ils y seront cette fois cimentés d'une telle force que ni votre génération ni celles qui la suivront ne réussiront à les culbuter.

Qu'on ne doute pas que les religions ne soient le berceau du despotisme ; le premier de tous les despotes fut un prêtre ; le premier roi et le premier empereur de Rome, Numa et Auguste, s'associent l'un et l'autre au sacerdoce ; Constantin et Clovis furent plutôt des abbés que des souverains ; Héliogabale fut prêtre du Soleil. De tous les temps, dans tous les siècles, il y eut dans le despotisme et dans la religion une telle connexité qu'il reste plus que démontré qu'en détruisant l'un, l'on doit saper l'autre, par la grande raison que le premier servira toujours de loi au second. Je ne propose cependant ni massacres ni exportations ; toutes ces horreurs sont trop loin de mon âme pour oser seulement les concevoir une minute. Non, n'assassinez point, n'exportez point : ces atrocités sont celles des rois ou des scélérats qui les imitèrent ; ce n'est point en faisant comme eux que vous forcerez de prendre en horreur ceux qui les exerçaient. N'employons la force que pour les idoles ; il ne faut que des ridicules pour ceux qui les servent : les sarcasmes de Julien nuisirent plus à la religion chrétienne que tous les supplices de Néron. Oui, détruisons à jamais toute idée de Dieu et faisons des soldats de ses prêtres ; quelques-uns le sont déjà ; qu'ils s'en tiennent à ce métier si noble pour un républicain, mais qu'ils ne nous parlent plus ni de leur être chimérique ni de sa religion fabuleuse, unique objet de nos mépris. Condamnons à être bafoué, ridiculisé, couvert de boue dans tous les carrefours des plus grandes villes de France, le premier de ces charlatans bénis qui viendra nous parler encore ou de Dieu ou de religion ; une éternelle prison sera la peine de celui qui tombera deux fois dans les mêmes fautes. Que les blasphèmes les plus insultants, les ouvrages les plus athées soient ensuite autorisés pleinement, afin d'achever d'extirper dans le cœur et la mémoire des hommes ces effrayants jouets de notre enfance ; que l'on mette au concours l'ouvrage le plus capable d'éclairer enfin les Européens sur une matière aussi importante, et qu'un prix considérable, et décerné par la nation, soit la récompense de celui qui, ayant tout dit, tout démontré sur cette matière, ne laissera plus à ses compatriotes qu'une faux pour culbuter tous ces fantômes et qu'un cœur droit pour les haïr. Dans six mois, tout sera fini : votre infâme Dieu sera dans le néant ; et cela sans cesser d'être juste, jaloux de l'estime des autres, sans cesser de redouter le glaive des lois et d'être honnête homme, parce qu'on aura senti que le véritable ami de la patrie ne doit point, comme l'esclave des rois, être mené par des chimères ; que ce n'est, en un mot, ni l'espoir frivole d'un monde meilleur ni la crainte de plus grands maux que ceux que nous envoya la nature, qui doivent conduire un républicain, dont le seul guide est la vertu, comme l'unique frein le remords.

Les mœurs

Après avoir démontré que le théisme ne convient nullement à un gouvernement républicain, il me paraît nécessaire de prouver que les mœurs françaises ne lui conviennent pas davantage. Cet article est d'autant plus essentiel que ce sont les mœurs qui vont servir de motifs aux lois qu'on va promulguer.

Français, vous êtes trop éclairés pour ne pas sentir qu'un nouveau gouvernement va nécessiter de nouvelles mœurs ; il est impossible que le citoyen d'un État libre se conduise comme l'esclave d'un roi despote ; ces différences de leurs intérêts, de leurs devoirs, de leurs relations entre eux, déterminant essentiellement une manière tout autre de se comporter dans le monde ; une foule de petites erreurs, de petits délits sociaux, considérés comme très essentiels sous le gouvernement des rois, qui devaient exiger d'autant plus qu'ils avaient plus besoin d'imposer des freins pour se rendre respectables ou inabordables à leurs sujets, vont devenir nuls ici ; d'autres forfaits, connus sous les noms de régicide ou de sacrilège, sous un gouvernement qui ne connaît plus ni rois ni religion, doivent s'anéantir de même dans un État républicain. En accordant la liberté de conscience et celle de la presse, songez, citoyens, qu'à bien peu de chose près, on doit accorder celle d'agir, et qu'excepté ce qui choque directement les bases du gouvernement, il vous reste on ne saurait moins de crimes à punir, parce que, dans le fait, il est fort peu d'actions criminelles dans une société dont la liberté et l'égalité font les bases, et qu'à bien peser et bien examiner les choses, il n'y a vraiment de criminel que ce que réprouve la loi ; car la nature, nous dictant également des vices et des vertus, en raison de notre organisation, ou plus philosophiquement encore, en raison du besoin qu'elle a de l'un ou de l'autre, ce qu'elle nous inspire deviendrait une mesure très incertaine pour régler avec précision ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais, pour mieux développer mes idées sur un objet aussi essentiel, nous allons classer les différentes actions de la vie de l'homme que l'on était convenu jusqu'à présent de nommer criminelles, et nous les toiserons ensuite aux vrais devoirs d'un républicain.

On a considéré de tout temps les devoirs de l'homme sous les trois différents rapports suivants :

1. Ceux que sa conscience et sa crédulité lui imposent envers l'Être suprême ;

2. Ceux qu'il est obligé de remplir avec ses frères ;

3. Enfin ceux qui n'ont de relation qu'avec lui.

La certitude où nous devons être qu'aucun dieu ne s'est mêlé de nous et que, créatures nécessitées de la nature, comme les plantes et les animaux, nous sommes ici parce qu'il était impossible que nous n'y fussions pas, cette certitude sans doute anéantit, comme on le voit, tout d'un coup la première partie de ces devoirs, je veux dire ceux dont nous nous croyons faussement responsables envers la divinité ; avec eux disparaissent tous les délits religieux, tous ceux connus sous les noms vagues et indéfinis d'impiété, de sacrilège, de blasphème, d'athéisme, etc., tous ceux, en un mot, qu'Athènes punit avec tant d'injustice dans Alcibiade et la France dans l'infortuné La Barre. S'il y a quelque chose d'extravagant dans le monde, c'est de voir des hommes, qui ne connaissent leur dieu et ce que peut exiger ce dieu que d'après leurs idées bornées, vouloir néanmoins décider sur la nature de ce qui contente ou de ce qui fâche ce ridicule fantôme de leur imagination. Ce ne serait donc point à permettre indifféremment tous les cultes que je voudrais qu'on se bornât ; je désirerais qu'on fût libre de se rire ou de se moquer de tous ; que des hommes, réunis dans un temple quelconque pour invoquer l'Éternel à leur guise, fussent vus comme des comédiens sur un théâtre, au jeu desquels il est permis à chacun d'aller rire. Si vous ne voyez pas les religions sous ce rapport, elles reprendront le sérieux qui les rend importantes, elles protégeront bientôt les opinions, et l'on ne se sera pas plus tôt disputé sur les religions que l'on se rebattra pour les religions[5] ; l'égalité détruite par la préférence ou la protection accordée à l'une d'elles disparaîtra bientôt du gouvernement, et de la théocratie réédifiée renaîtra bientôt l'aristocratie. Je ne saurais donc trop le répéter : plus de dieux, Français, plus de dieux, si vous ne voulez pas que leur funeste empire vous replonge bientôt dans toutes les horreurs du despotisme ; mais ce n'est qu'en vous en moquant que vous les détruirez ; tous les dangers qu'ils traînent à leur suite renaîtront aussitôt en foule si vous y mettez de l'humeur ou de l'importance. Ne renversez point leurs idoles en colère : pulvérisez-les en jouant, et l'opinion tombera d'elle-même.

En voilà suffisamment, je l'espère, pour démontrer qu'il ne doit être promulgué aucune loi contre les délits religieux, parce que qui offense une chimère n'offense rien, et qu'il serait de la dernière inconséquence de punir ceux qui outragent ou qui méprisent un culte dont rien ne vous démontre avec évidence la priorité sur les autres ; ce serait nécessairement adopter un parti et influencer dès lors la balance de l'égalité, première loi de votre nouveau gouvernement.

Passons aux seconds devoirs de l'homme, ceux qui le lient avec ses semblables ; cette classe est la plus étendue sans doute.

La morale chrétienne, trop vague sur les rapports de l'homme avec ses semblables, pose des bases si pleines de sophismes qu'il nous est impossible de les admettre, parce que, lorsqu'on veut édifier des principes, il faut bien se garder de leur donner des sophismes pour bases. Elle nous dit, cette absurde morale, d'aimer notre prochain comme nous-même. Rien ne serait assurément plus sublime s'il était possible que ce qui est faux pût jamais porter les caractères de la beauté. Il ne s'agit pas d'aimer ses semblables comme soi-même, puisque cela est contre toutes les lois de la nature, et que son seul organe doit diriger toutes les actions de notre vie ; il n'est question que d'aimer nos semblables comme des frères, comme des amis que la nature nous donne, et avec lesquels nous devons vivre d'autant mieux dans un État républicain que la disparition des distances doit nécessairement resserrer les liens.

Que l'humanité, la fraternité, la bienfaisance nous prescrivent d'après cela nos devoirs réciproques, et remplissons-les individuellement avec le simple degré d'énergie que nous a sur ce point donné la nature, sans blâmer et surtout sans punir ceux qui, plus froids ou plus atrabilaires, n'éprouvent pas dans ces liens, néanmoins si touchants, toutes les douceurs que d'autres y rencontrent ; car, on en conviendra, ce serait ici une absurdité palpable que de vouloir prescrire des lois universelles ; ce procédé serait aussi ridicule que celui d'un général d'armée qui voudrait que tous ses soldats fussent vêtus d'un habit fait sur la même mesure ; c'est une injustice effrayante que d'exiger que des hommes de caractères inégaux se plient à des lois égales : ce qui va à l'un ne va point à l'autre.

Je conviens que l'on ne peut pas faire autant de lois qu'il y a d'hommes ; mais les lois peuvent être si douces, en si petit nombre, que tous les hommes, de quelque caractère qu'ils soient, puissent facilement s'y plier. Encore exigerais-je que ce petit nombre de lois fût d'espèce à pouvoir s'adapter facilement à tous les différents caractères ; l'esprit de celui qui les dirigerait serait de frapper plus ou moins, en raison de l'individu qu'il faudrait atteindre. Il est démontré qu'il y a telle vertu dont la pratique est impossible à certains hommes, comme il y a tel remède qui ne saurait convenir à tel tempérament. Or, quel sera le comble de votre injustice si vous frappez de la loi celui auquel il est impossible de se plier à la loi ! L'iniquité que vous commettriez en cela ne serait-elle pas égale à celle dont vous vous rendriez coupable si vous vouliez forcer un aveugle à discerner les couleurs ? De ces premiers principes il découle, on le sent, la nécessité de faire des lois douces, et surtout d'anéantir pour jamais l'atrocité de la peine de mort, parce que la loi qui attente à la vie d'un homme est impraticable, injuste, inadmissible. Ce n'est pas, ainsi que je le dirai tout à l'heure, qu'il n'y ait une infinité de cas où, sans outrager la nature (et c'est ce que je démontrerai), les hommes n'aient reçu de cette mère commune l'entière liberté d'attenter à la vie les uns des autres, mais c'est qu'il est impossible que la loi puisse obtenir le même privilège, parce que la loi, froide par elle-même, ne saurait être accessible aux passions qui peuvent légitimer dans l'homme la cruelle action du meurtre ; l'homme reçoit de la nature les impressions qui peuvent lui faire pardonner cette action, et la loi, au contraire, toujours en opposition à la nature et ne recevant rien d'elle, ne peut être autorisée à se permettre les mêmes écarts : n'ayant pas les mêmes motifs, il est impossible qu'elle ait les mêmes droits. Voilà de ces distinctions savantes et délicates qui échappent à beaucoup de gens, parce que fort peu de gens réfléchissent ; mais elles seront accueillies des gens instruits à qui je les adresse, et elles influeront, je l'espère, sur le nouveau Code que l'on nous prépare.

La seconde raison pour laquelle on doit anéantir la peine de mort, c'est qu'elle n'a jamais réprimé le crime, puisqu'on le commet chaque jour aux pieds de l'échafaud. On doit supprimer cette peine, en un mot, parce qu'il n'y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un homme pour en avoir tué un autre, puisqu'il résulte évidemment de ce procédé qu'au lieu d'un homme de moins, en voilà tout d'un coup deux, et qu'il n'y a que des bourreaux ou des imbéciles auxquels une telle arithmétique puisse être familière.

Quoi qu'il en soit enfin, les forfaits que nous pouvons commettre envers nos frères se réduisent à quatre principaux : la calomnie, le vol, les délits qui, causés par l'impureté, peuvent atteindre désagréablement les autres, et le meurtre. Toutes ces actions, considérées comme capitales dans un gouvernement monarchique, sont-elles aussi graves dans un État républicain ? C'est ce que nous allons analyser avec le flambeau de la philosophie, car c'est à sa seule lumière qu'un tel examen doit s'entreprendre. Qu'on ne me taxe point d'être un novateur dangereux ; qu'on ne dise pas qu'il y a du risque à émousser, comme le feront peut-être ces écrits, le remords dans l'âme des malfaiteurs ; qu'il y a le plus grand mal à augmenter par la douceur de ma morale le penchant que ces mêmes malfaiteurs ont aux crimes : j'atteste ici formellement n'avoir aucune de ces vues perverses ; j'expose les idées qui depuis l'âge de raison se sont identifiées avec moi et au jet desquelles l'infâme despotisme des tyrans s'était opposé tant de siècles. Tant pis pour ceux que ces grandes idées corrompraient, tant pis pour ceux qui ne savent saisir que le mal dans des opinions philosophiques, susceptibles de se corrompre à tout ! Qui sait s'ils ne se gangrèneraient peut-être pas aux lectures de Sénèque et de Charron ? Ce n'est point à eux que je parle : je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre, et ceux-là me liront sans danger.

J'avoue avec la plus extrême franchise que je n'ai jamais cru que la calomnie fût un mal, et surtout dans un gouvernement comme le nôtre, où tous les hommes, plus liés, plus rapprochés, ont évidemment un plus grand intérêt à se bien connaître. De deux choses l'une : ou la calomnie porte sur un homme véritablement pervers, ou elle tombe sur un être vertueux. On conviendra que dans le premier cas il devient à peu près indifférent que l'on dise un peu plus de mal d'un homme connu pour en faire beaucoup ; peut-être même alors le mal qui n'existe pas éclairera-t-il sur celui qui est, et voilà le malfaiteur mieux connu.

S'il règne, je suppose, une influence malsaine à Hanovre, mais que je ne doive courir d'autres risques, en m'exposant à cette inclémence de l'air, que de gagner un accès de fièvre, pourrai-je savoir mauvais gré à l'homme qui, pour m'empêcher d'y aller, m'aurait dit qu'on y mourait dès en arrivant ? Non, sans doute ; car, en m'effrayant par un grand mal, il m'a empêché d'en éprouver un petit. La calomnie porte-t-elle au contraire sur un homme vertueux ? qu'il ne s'en alarme pas : qu'il se montre, et tout le venin du calomniateur retombera bientôt sur lui-même. La calomnie, pour de telles gens, n'est qu'un scrutin épuratoire dont leur vertu ne sortira que plus brillante. Il y a même ici du profit pour la masse des vertus de la république ; car cet homme vertueux et sensible, piqué de l'injustice qu'il vient d'éprouver, s'appliquera à mieux faire encore ; il voudra surmonter cette calomnie dont il se croyait à l'abri, et ses belles actions n'acquerront qu'un degré d'énergie de plus. Ainsi, dans le premier cas, le calomniateur aura produit d'assez bons effets, en grossissant les vices de l'homme dangereux ; dans le second, il en aura produit d'excellents, en contraignant la vertu à s'offrir à nous tout entière. Or, je demande maintenant sous quel rapport le calomniateur pourra vous paraître à craindre, dans un gouvernement surtout où il est si essentiel de connaître les méchants et d'augmenter l'énergie des bons ? Que l'on se garde donc bien de prononcer aucune peine contre la calomnie ; considérons-la sous le double rapport d'un fanal et d'un stimulant, et dans tous les cas comme quelque chose de très utile. Le législateur, dont toutes les idées doivent être grandes comme l'ouvrage auquel il s'applique, ne doit jamais étudier l'effet du délit qui ne frappe qu'individuellement ; c'est son effet en masse qu'il doit examiner ; et quand il observera de cette manière les effets qui résultent de la calomnie, je le défie d'y trouver rien de punissable ; je défie qu'il puisse placer quelque ombre de justice à la loi qui la punirait ; il devient au contraire l'homme le plus juste et le plus intègre, s'il la favorise ou la récompense.

Le vol est le second des délits moraux dont nous nous sommes proposé l'examen.

Si nous parcourons l'antiquité, nous verrons le vol permis, récompensé dans toutes les républiques de la Grèce ; Sparte ou Lacédémone le favorisait ouvertement ; quelques autres peuples l'ont regardé comme une vertu guerrière ; il est certain qu'il entretient le courage, la force, l'adresse, toutes les vertus, en un mot, utiles à un gouvernement républicain, et par conséquent au nôtre. J'oserai demander, sans partialité maintenant, si le vol, dont l'effet est d'égaliser les richesses, est un grand mal dans un gouvernement dont le but est l'égalité. Non, sans doute ; car, s'il entretient l'égalité d'un côté, de l'autre il rend plus exact à conserver son bien. Il y avait un peuple qui punissait non pas le voleur, mais celui qui s'était laissé voler, afin de lui apprendre à soigner ses propriétés. Ceci nous amène à des réflexions plus étendues.

A Dieu ne plaise que je veuille attaquer ou détruire ici le serment du respect des propriétés, que vient de prononcer la nation ; mais me permettra-t-on quelques idées sur l'injustice de ce serment ? Quel est l'esprit d'un serment prononcé par tous les individus d'une nation ? N'est-il pas de maintenir une parfaite égalité parmi les citoyens, de les soumettre tous également à la loi protectrice des propriétés de tous ? Or, je vous demande maintenant si elle est bien juste, la loi qui ordonne à celui qui n'a rien de respecter celui qui a tout. Quels sont les éléments du pacte social ? Ne consiste-t-il pas à céder un peu de sa liberté et de ses propriétés pour assurer et maintenir ce que l'on conserve de l'un et de l'autre ?

Toutes les lois sont assises sur ces bases ; elles sont les motifs des punitions infligées à celui qui abuse de sa liberté. Elles autorisent de même les impositions ; ce qui fait qu'un citoyen ne se récrie pas lorsqu'on les exige de lui, c'est qu'il sait qu'au moyen de ce qu'il donne, on lui conserve ce qui lui reste ; mais, encore une fois, de quel droit celui qui n'a rien s'enchaînera-t-il sous un pacte qui ne protège que celui qui a tout ? Si vous faites un acte d'équité en conservant, par votre serment, les propriétés du riche, ne faites-vous pas une injustice en exigeant ce serment du « conservateur » qui n'a rien ? Quel intérêt celui-ci a-t-il à votre serment ? Et pourquoi voulez-vous qu'il promette une chose uniquement favorable à celui qui diffère autant de lui par ses richesses ? Il n'est assurément rien de plus injuste : un serment doit avoir un effet égal sur tous les individus qui le prononcent ; il est impossible qu'il puisse enchaîner celui qui n'a aucun intérêt à son maintien, parce qu'il ne serait plus alors le pacte d'un peuple libre : il serait l'arme du fort sur le faible, contre lequel celui-ci devrait se révolter sans cesse ; or c'est ce qui arrive dans le serment du respect des propriétés que vient d'exiger la nation ; le riche seul y enchaîne le pauvre, le riche seul a intérêt au serment que prononce le pauvre avec tant d'inconsidération qu'il ne voit pas qu'au moyen de ce serment, extorqué à sa bonne foi, il s'engage à faire une chose qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de lui.

Convaincus, ainsi que vous devez l'être, de cette barbare inégalité, n'aggravez donc pas votre injustice en punissant celui qui n'a rien d'avoir osé dérober quelque chose à celui qui a tout : votre inéquitable serment lui en donne plus de droit que jamais. En le contraignant au parjure par ce serment absurde pour lui, vous légitimez tous les crimes où le portera ce parjure ; il ne vous appartient donc plus de punir ce dont vous avez été la cause. Je n'en dirai pas davantage pour faire sentir la cruauté horrible qu'il y a à punir les voleurs. Imitez la loi sage du peuple dont je viens de parler ; punissez l'homme assez négligent pour se laisser voler, mais ne prononcez aucune espèce de peine contre celui qui vole ; songez que votre serment l'autorise à cette action et qu'il n'a fait, en s'y livrant, que suivre le premier et le plus sage des mouvements de la nature, celui de conserver sa propre existence, n'importe aux dépens de qui.

Les délits que nous devons examiner dans cette seconde classe des devoirs de l'homme envers ses semblables consistent dans les actions que peut faire entreprendre le libertinage, parmi lesquelles se distinguent particulièrement, comme plus attentatoires à ce que chacun doit aux autres, la prostitution, l'adultère, l'inceste, le viol et la sodomie. Nous ne devons certainement pas douter un moment que tout ce qui s'appelle crimes moraux, c'est-à-dire toutes les actions de l'espèce de celles que nous venons de citer, ne soit parfaitement indifférent dans un gouvernement dont le seul devoir consiste à conserver, par tel moyen que ce puisse être, la forme essentielle à son maintien : voilà l'unique morale d'un gouvernement républicain. Or, puisqu'il est toujours contrarié par les despotes qui l'environnent, on ne saurait imaginer raisonnablement que ses moyens conservateurs puissent être des moyens moraux ; car il ne se conservera que par la guerre, et rien n'est moins moral que la guerre. Maintenant, je demande comment on parviendra à démontrer que dans un État immoral par ses obligations, il soit essentiel que les individus soient moraux. Je dis plus : il est bon qu'ils ne le soient pas. Les législateurs de la Grèce avaient parfaitement senti l'importante nécessité de gangrener les membres pour que, leur dissolution morale influant sur celle utile à la machine, il en résultât l'insurrection toujours indispensable dans un gouvernement qui, parfaitement heureux comme le gouvernement républicain, doit nécessairement exciter la haine et la jalousie de tout ce qui l'entoure. L'insurrection, pensaient ces sages législateurs, n'est point un état moral ; elle doit être pourtant l'état permanent d'une république ; il serait donc aussi absurde que dangereux d'exiger que ceux qui doivent maintenir le perpétuel ébranlement immoral de la machine fussent eux-mêmes des êtres très moraux, parce que l'état moral d'un homme est un état de paix et de tranquillité, au lieu que son état immoral est un état de mouvement perpétuel qui le rapproche de l'insurrection nécessaire, dans laquelle il faut que le républicain tienne toujours le gouvernement dont il est membre.

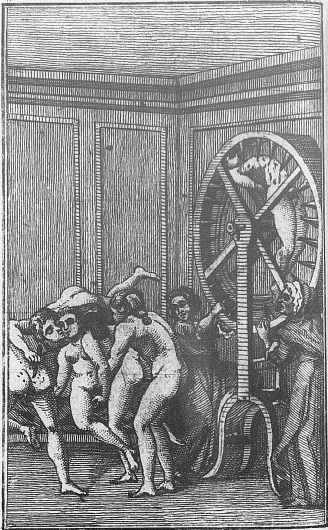

Détaillons maintenant et commençons par analyser la pudeur, ce mouvement pusillanime, contradictoire aux affections impures. S'il était dans les intentions de la nature que l'homme fût pudique, assurément elle ne l'aurait pas fait naître nu ; une infinité de peuples, moins dégradés que nous par la civilisation, vont nus et n'en éprouvent aucune honte ; il ne faut pas douter que l'usage de se vêtir n'ait eu pour unique base et l'inclémence de l'air et la coquetterie des femmes ; elles sentirent qu'elles perdraient bientôt tous les effets du désir si elles les prévenaient, au lieu de les laisser naître ; elles conçurent que, la nature d'ailleurs ne les ayant pas créées sans défauts, elles s'assureraient bien mieux tous les moyens de plaire en déguisant ces défauts par des parures ; ainsi la pudeur, loin d'être une vertu, ne fut donc plus qu'un des premiers effets de la corruption, qu'un des premiers moyens de la coquetterie des femmes. Lycurgue et Solon, bien pénétrés que les résultats de l'impudeur tiennent le citoyen dans l'état immoral essentiel aux lois du gouvernement républicain, obligèrent les jeunes filles à se montrer nues au théâtre[6]. Rome imita bientôt cet exemple : on dansait nu aux jeux de Flore ; la plus grande partie des mystères païens se célébraient ainsi ; la nudité passa même pour vertu chez quelques peuples. Quoi qu'il en soit, de l'impudeur naissent des penchants luxurieux ; ce qui résulte de ces penchants compose les prétendus crimes que nous analysons et dont la prostitution est le premier effet. Maintenant que nous sommes revenus sur tout cela de la foule d'erreurs religieuses qui nous captivaient et que, plus rapprochés de la nature par la quantité de préjugés que nous venons d'anéantir, nous n'écoutons que sa voix, bien assurés que, s'il y avait du crime à quelque chose, ce serait plutôt à résister aux penchants qu'elle nous inspire qu'à les combattre, persuadés que, la luxure étant une suite de ces penchants, il s'agit bien moins d'éteindre cette passion dans nous que de régler les moyens d'y satisfaire en paix. Nous devons donc nous attacher à mettre de l'ordre dans cette partie, à y établir toute la sûreté nécessaire à ce que le citoyen, que le besoin rapproche des objets de luxure, puisse se livrer avec ces objets à tout ce que ses passions lui prescrivent, sans jamais être enchaîné par rien, parce qu'il n'est aucune passion dans l'homme qui ait plus besoin de toute l'extension de la liberté que celle-là. Différents emplacements sains, vastes, proprement meublés et sûrs dans tous les points, seront érigés dans les villes ; là, tous les sexes, tous les âges, toutes les créatures seront offerts aux caprices des libertins qui viendront jouir, et la plus entière subordination sera la règle des individus présentés ; le plus léger refus sera puni aussitôt arbitrairement par celui qui l'aura éprouvé. Je dois encore expliquer ceci, le mesurer aux mœurs républicaines ; j'ai promis partout la même logique, je tiendrai parole.

Si, comme je viens de le dire tout à l'heure, aucune passion n'a plus besoin de toute l'extension de la liberté que celle-là, aucune sans doute n'est aussi despotique ; c'est là que l'homme aime à commander, à être obéi, à s'entourer d'esclaves contraints à le satisfaire ; or, toutes les fois que vous ne donnerez pas à l'homme le moyen secret d'exhaler la dose de despotisme que la nature mit au fond de son cœur, il se rejettera pour l'exercer sur les objets qui l'entoureront, il troublera le gouvernement. Permettez, si vous voulez éviter ce danger, un libre essor à ces désirs tyranniques qui, malgré lui, le tourmentent sans cesse ; content d'avoir pu exercer sa petite souveraineté au milieu du harem d'icoglans ou de sultanes que vos soins et son argent lui soumettent, il sortira satisfait et sans aucun désir de troubler un gouvernement qui lui assure aussi complaisamment tous les moyens de sa concupiscence. Exercez, au contraire, des procédés différents, imposez sur ces objets de la luxure publique les ridicules entraves jadis inventées par la tyrannie ministérielle et par la lubricité de nos Sardanapales[7] : l'homme, bientôt aigri contre votre gouvernement, bientôt jaloux du despotisme qu'il vous voit exercer tout seul, secouera le joug que vous lui imposez et, las de votre manière de le régir, en changera comme il vient de le faire.

Voyez comme les législateurs grecs, bien pénétrés de ces idées, traitaient la débauche à Lacédémone, à Athènes ; ils en enivraient le citoyen, bien loin de la lui interdire ; aucun genre de lubricité ne lui était défendu, et Socrate, déclaré par l'oracle le plus sage des philosophes de la terre, passant indifféremment des bras d'Aspasie dans ceux d'Alcibiade, n'en était pas moins la gloire de la Grèce. Je vais aller plus loin, et quelque contraires que soient mes idées à nos coutumes actuelles, comme mon objet est de prouver que nous devons nous presser de changer ces coutumes si nous voulons conserver le gouvernement adopté, je vais essayer de vous convaincre que la prostitution des femmes connues sous le nom d'honnêtes n'est pas plus dangereuse que celle des hommes, et que non seulement nous devons les associer aux luxures exercées dans les maisons que j'établis, mais que nous devons même en ériger pour elles, où leurs caprices et les besoins de leur tempérament, bien autrement ardent que le nôtre, puissent de même se satisfaire avec tous les sexes.

De quel droit prétendez-vous d'abord que les femmes doivent être exceptées de l'aveugle soumission que la nature leur prescrit aux caprices des hommes ? et ensuite par quel autre droit prétendez-vous les asservir à une continence impossible à leur physique et absolument inutile à leur honneur ?

Je vais traiter séparément l'une et l'autre de ces questions.

Il est certain que, dans l'état de nature, les femmes naissent vulgivagues, c'est-à-dire jouissant des avantages des autres animaux femelles et appartenant, comme elles et sans aucune exception, à tous les mâles ; telles furent, sans aucun doute, et les premières lois de la nature et les seules institutions de premiers rassemblements que les hommes firent. L'intérêt, l'égoïsme et l'amour dégradèrent ces premières vues si simples et si naturelles ; on crut s'enrichir en prenant une femme, et avec elle le bien de sa famille ; voilà les deux premiers sentiments que je viens d'indiquer satisfaits ; plus souvent encore on enleva cette femme, et on s'y attacha ; voilà le second motif en action et, dans tous les cas, de l'injustice.

Jamais un acte de possession ne peut être exercé sur un être libre ; il est aussi injuste de posséder exclusivement une femme qu'il l'est de posséder des esclaves ; tous les hommes sont nés libres tous sont égaux en droit : ne perdons jamais de vue ces principes ; il ne peut donc être jamais donné, d'après cela, de droit légitime à un sexe de s'emparer exclusivement de l'autre, et jamais l'un de ces sexes ou l'une de ces classes ne peut posséder l'autre arbitrairement. Une femme même, dans la pureté des lois de la nature, ne peut alléguer, pour motif du refus qu'elle fait à celui qui la désire, l'amour qu'elle a pour un autre, parce que ce motif en devient un d'exclusion, et qu'aucun homme ne peut être exclu de la possession d'une femme, du moment qu'il est clair qu'elle appartient décidément à tous les hommes. L'acte de possession ne peut être exercé que sur un immeuble ou sur un animal ; jamais il ne peut l'être sur un individu qui nous ressemble, et tous les liens qui peuvent enchaîner une femme à un homme, de telle espèce que vous puissiez les supposer, sont aussi injustes que chimériques.

S'il devient donc incontestable que nous avons reçu de la nature le droit d'exprimer nos vœux indifféremment à toutes les femmes, il le devient de même que nous avons celui de l'obliger de se soumettre à nos vœux, non pas exclusivement, je me contrarierais, mais momentanément[8]. Il est incontestable que nous avons le droit d'établir des lois qui la contraignent de céder aux feux de celui qui la désire ; la violence même étant un des effets de ce droit, nous pouvons l'employer légalement. Eh ! la nature n'a-t-elle pas prouvé que nous avions ce droit, en nous départissant la force nécessaire à les soumettre à nos désirs ?

En vain les femmes doivent-elles faire parler, pour leur défense, ou la pudeur ou leur attachement à d'autres hommes ; ces moyens chimériques sont nuls ; nous avons vu plus haut combien la pudeur était un sentiment factice et méprisable. L'amour, qu'on peut appeler la folie de l'âme, n'a pas plus de titres pour légitimer leur constance ; ne satisfaisant que deux individus, l'être aimé et l'être aimant, il ne peut servir au bonheur des autres, et c'est pour le bonheur de tous, et non pour un bonheur égoïste et privilégié, que nous ont été données les femmes. Tous les hommes ont donc un droit de jouissance égal sur toutes les femmes ; il n'est donc aucun homme qui, d'après les lois de la nature, puisse s'ériger sur une femme un droit unique et personnel. La loi qui les obligera de se prostituer, tant que nous le voudrons, aux maisons de débauche dont il vient d'être question, et qui les y contraindra si elles s'y refusent, qui les punira si elles y manquent, est donc une loi des plus équitables, et contre laquelle aucun motif légitime ou juste ne saurait réclamer.

Un homme qui voudra jouir d'une femme ou d'une fille quelconque pourra donc, si les lois que vous promulguez sont justes, la faire sommer de se trouver dans l'une des maisons dont j'ai parlé ; et là, sous la sauvegarde des matrones de ce temple de Vénus, elle lui sera livrée pour satisfaire, avec autant d'humilité que de soumission, tous les caprices qu'il lui plaira de se passer avec elle, de quelque bizarrerie ou de quelque irrégularité qu'ils puissent être, parce qu'il n'en est aucun qui ne soit dans la nature, aucun qui ne soit avoué par elle. Il ne s'agirait plus ici que de fixer l'âge ; or je prétends qu'on ne le peut sans gêner la liberté de celui qui désire la jouissance d'une fille de tel ou tel âge. Celui qui a le droit de manger le fruit d'un arbre peut assurément le cueillir mûr ou vert suivant les inspirations de son goût. Mais, objectera-t-on, il est un âge où les procédés de l'homme nuiront décidément à la santé de la fille. Cette considération est sans aucune valeur ; dès que vous m'accordez le droit de propriété sur la jouissance, ce droit est indépendant des effets produits par la jouissance ; de ce moment il devient égal que cette jouissance soit avantageuse ou nuisible à l'objet qui doit s'y soumettre. N'ai-je pas déjà prouvé qu'il était légal de contraindre la volonté d'une femme sur cet objet, et qu'aussitôt qu'elle inspirait le désir de la jouissance, elle devait se soumettre à cette jouissance, abstraction faite de tout sentiment égoïste ? Il en est de même de sa santé. Dès que les égards qu'on aurait pour cette considération détruiraient ou affaibliraient la jouissance de celui qui la désire, et qui a le droit de se l'approprier, cette considération d'âge devient nulle, parce qu'il ne s'agit nullement ici de ce que peut éprouver l'objet condamné par la nature et par la loi à l'assouvissement momentané des désirs de l'autre ; il n'est question, dans cet examen, que de ce qui convient à celui qui désire. Nous rétablirons la balance.

Oui, nous la rétablirons, nous le devons sans doute ; ces femmes que nous venons d'asservir si cruellement, nous devons incontestablement les dédommager, et c'est ce qui va former la réponse à la seconde question que je me suis proposée.

Si nous admettons, comme nous venons de le faire, que toutes les femmes doivent être soumises à nos désirs, assurément nous pouvons leur permettre de même de satisfaire amplement tous les leurs ; nos lois doivent favoriser sur cet objet leur tempérament de feu, et il est absurde d'avoir placé et leur honneur et leur vertu dans la force antinaturelle qu'elles mettent à résister aux penchants qu'elles ont reçus avec bien plus de profusion que nous ; cette injustice de nos mœurs est d'autant plus criante que nous consentons à la fois à les rendre faibles à force de séduction et à les punir ensuite de ce qu'elles cèdent à tous les efforts que nous avons faits pour les provoquer à la chute. Toute l'absurdité de nos mœurs est gravée, ce me semble, dans cette inéquitable atrocité, et ce seul exposé devrait nous faire sentir l'extrême besoin que nous avons de les changer pour de plus pures. Je dis donc que les femmes, ayant reçu des penchants bien plus violents que nous aux plaisirs de la luxure, pourront s'y livrer tant qu'elles le voudront, absolument dégagées de tous les liens de l'hymen, de tous les faux préjugés de la pudeur, absolument rendues à l'état de nature ; je veux que les lois leur permettent de se livrer à autant d'hommes que bon leur semblera ; je veux que la jouissance de tous les sexes et de toutes les parties de leur corps leur soit permise comme aux hommes ; et, sous la clause spéciale de se livrer de même à tous ceux qui le désireront, il faut qu'elles aient la liberté de jouir également de tous ceux qu'elles croiront dignes de les satisfaire.

Quels sont, je le demande, les dangers de cette licence ? Des enfants qui n'auront point de pères ? Eh ! qu'importe dans une république où tous les individus ne doivent avoir d'autre mère que la patrie, où tous ceux qui naissent sont tous enfants de la patrie ? Ah ! combien l'aimeront mieux ceux qui, n'ayant jamais connu qu'elle, sauront dès en naissant que ce n'est que d'elle qu'ils doivent tout attendre ! N'imaginez pas de faire de bons républicains tant que vous isolerez dans leurs familles les enfants qui ne doivent appartenir qu'à la république. En donnant là seulement à quelques individus la dose d'affection qu'ils doivent répartir sur tous leurs frères, ils adoptent inévitablement les préjugés souvent dangereux de ces individus ; leurs opinions, leurs idées s'isolent, se particularisent et toutes les vertus d'un homme d'État leur deviennent absolument impossibles. Abandonnant enfin leur cœur tout entier à ceux qui les ont fait naître, ils ne trouvent plus dans ce cœur aucune affection pour celle qui doit les faire vivre, les faire connaître et les illustrer, comme si ces seconds bienfaits n'étaient pas plus importants que les premiers ! S'il y a le plus grand inconvénient à laisser des enfants sucer ainsi dans leurs familles des intérêts souvent bien différents de ceux de la patrie, il y a donc le plus grand avantage à les en séparer ; ne le sont-ils pas naturellement par les moyens que je propose, puisqu'en détruisant absolument tous les liens de l'hymen, il ne naît plus d'autres fruits des plaisirs de la femme que des enfants auxquels la connaissance de leur père est absolument interdite, et avec cela les moyens de ne plus appartenir qu'à une même famille, au lieu d'être, ainsi qu'ils le doivent, uniquement les enfants de la patrie ?

Il y aura donc des maisons destinées au libertinage des femmes et, comme celles des hommes, sous la protection du gouvernement ; là, leur seront fournis tous les individus de l'un et l'autre sexe qu'elles pourront désirer, et plus elles fréquenteront ces maisons, plus elles seront estimées. Il n'y a rien de si barbare et de si ridicule que d'avoir attaché l'honneur et la vertu des femmes à la résistance qu'elles mettent à des désirs qu'elles ont reçus de la nature et qu'échauffent sans cesse ceux qui ont la barbarie de les blâmer. Dès l'âge le plus tendre[9], une fille dégagée des liens paternels, n'ayant plus rien à conserver pour l'hymen (absolument aboli par les sages lois que je désire), au-dessus du préjugé enchaînant autrefois son sexe, pourra donc se livrer à tout ce que lui dictera son tempérament dans les maisons établies à ce sujet ; elle y sera reçue avec respect, satisfaite avec profusion et, de retour dans la société, elle y pourra parler aussi publiquement des plaisirs qu'elle aura goûtés qu'elle le fait aujourd'hui d'un bal ou d'une promenade. Sexe charmant, vous serez libre ; vous jouirez comme les hommes de tous les plaisirs dont la nature vous fait un devoir ; vous ne vous contraindrez sur aucun. La plus divine partie de l'humanité doit-elle donc recevoir des fers de l'autre ? Ah ! brisez-les, la nature le veut ; n'ayez plus d'autre frein que celui de vos penchants, d'autres lois que vos seuls désirs, d'autre morale que celle de la nature ; ne languissez pas plus longtemps dans ces préjugés barbares qui flétrissaient vos charmes et captivaient les élans divins de vos cœurs[10] ; vous êtes libres comme nous, et la carrière des combats de Vénus vous est ouverte comme à nous ; ne redoutez plus d'absurdes reproches ; le pédantisme et la superstition sont anéantis ; on ne vous verra plus rougir de vos charmants écarts ; couronnées de myrtes et de roses, l'estime que nous concevrons pour vous ne sera plus qu'en raison de la plus grande étendue que vous vous serez permis de leur donner.

Ce qui vient d'être dit devrait nous dispenser sans doute d'examiner l'adultère ; jetons-y néanmoins un coup d'œil, quelque nul qu'il soit après les lois que j'établis. A quel point il était ridicule de le considérer comme criminel dans nos anciennes institutions ! S'il y avait quelque chose d'absurde dans le monde, c'était bien sûrement l'éternité des liens conjugaux ; il ne fallait, ce me semble, qu'examiner ou que sentir toute la lourdeur de ces liens pour cesser de voir comme un crime l'action qui les allégeait ; la nature, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ayant doué les femmes d'un tempérament plus ardent, d'une sensibilité plus profonde qu'elle n'a fait des individus de l'autre sexe, c'était pour elles, sans doute, que le joug d'un hymen éternel était plus pesant. Femmes tendres et embrasées du feu de l'amour, dédommagez-vous maintenant sans crainte ; persuadez-vous qu'il ne peut exister aucun mal à suivre les impulsions de la nature, que ce n'est pas pour un seul homme qu'elle vous a créées, mais pour plaire indifféremment à tous. Qu'aucun frein ne vous arrête. Imitez les républicaines de la Grèce ; jamais les législateurs qui leur donnèrent des lois n'imaginèrent de leur faire un crime de l'adultère, et presque tous autorisèrent le désordre des femmes. Thomas Morus prouve, dans son Utopie, qu'il est avantageux aux femmes de se livrer à la débauche, et les idées de ce grand homme n'étaient pas toujours des rêves[11].

Chez les Tartares, plus une femme se prostituait, plus elle était honorée ; elle portait publiquement au col les marques de son impudicité, et l'on n'estimait point celles qui n'en étaient point décorées. Au Pégu, les familles elles-mêmes livrent leurs femmes ou leurs filles aux étrangers qui y voyagent : on les loue à tant par jour, comme des chevaux et des voitures ! Des volumes enfin ne suffiraient pas à démontrer que jamais la luxure ne fut considérée comme criminelle chez aucun des peuples sages de la terre. Tous les philosophes savent bien que ce n'est qu'aux imposteurs chrétiens que nous devons de l'avoir érigée en crime. Les prêtres avaient bien leur motif, en nous interdisant la luxure : cette recommandation, en leur réservant la connaissance et l'absolution de ces péchés secrets, leur donnait un incroyable empire sur les femmes et leur ouvrait une carrière de lubricité dont l'étendue n'avait point de bornes. On sait comment ils en profitèrent, et comme ils en abuseraient encore si leur crédit n'était pas perdu sans ressource.

L'inceste est-il plus dangereux ? Non, sans doute ; il étend les liens des familles et rend par conséquent plus actif l'amour des citoyens pour la patrie ; il nous est dicté par les premières lois de la nature, nous l'éprouvons, et la jouissance des objets qui nous appartiennent nous sembla toujours plus délicieuse. Les premières institutions favorisent l'inceste ; on le trouve dans l'origine des sociétés ; il est consacré dans toutes les religions ; toutes les lois l'ont favorisé. Si nous parcourons l'univers, nous trouverons l'inceste établi partout. Les nègres de la Côte du Poivre et de Rio-Gabon prostituent leurs femmes à leurs propres enfants ; l'aîné des fils, au royaume de Juda, doit épouser la femme de son père ; les peuples du Chili couchent indifféremment avec leurs sœurs, leurs filles, et épousent souvent à la fois la mère et la fille. J'ose assurer, en un mot, que l'inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité fait la base. Comment des hommes. raisonnables purent-ils porter l'absurdité au point de croire que la jouissance de sa mère, de sa sœur ou de sa fille pourrait jamais devenir criminelle ! N'est-ce pas, je vous le demande, un abominable préjugé que celui qui paraît faire un crime à un homme d'estimer plus pour sa jouissance l'objet dont le sentiment de la nature le rapproche davantage ? Il vaudrait autant dire qu'il nous est défendu d'aimer trop les individus que la nature nous enjoint d'aimer le mieux, et que plus elle nous donne de penchants pour un objet plus elle nous ordonne en même temps de nous en éloigner ! Ces contrariétés sont absurdes : il n'y a que des peuples abrutis par la superstition qui puissent les croire ou les adopter. La communauté des femmes que j'établis entraînant nécessairement l'inceste, il reste peu de chose à dire sur un prétendu délit dont la nullité est trop démontrée pour s'y appesantir davantage ; et nous allons passer au viol qui semble être au premier coup d'œil, de tous les écarts du libertinage, celui dont la lésion est le mieux établie, en raison de l'outrage qu'il paraît faire. Il est pourtant certain que le viol, action si rare et si difficile à prouver, fait moins de tort au prochain que le vol, puisque celui-ci envahit la propriété que l'autre se contente de détériorer. Qu'aurez-vous d'ailleurs à objecter au violateur s'il vous répond qu'en fait, le mal qu'il a commis est bien médiocre, puisqu'il n'a fait que placer un peu plus tôt l'objet dont il a abusé au même état où l'aurait bientôt mis l'hymen ou l'amour ?

Mais la sodomie, mais ce prétendu crime, qui attira le feu du ciel sur les villes qui y étaient adonnées, n'est-il point un égarement monstrueux, dont le châtiment ne saurait être assez fort ? Il est sans doute bien douloureux pour nous d'avoir à reprocher à nos ancêtres les meurtres judiciaires qu'ils ont osé se permettre à ce sujet. Est-il possible d'être assez barbare pour oser condamner à mort un malheureux individu dont tout le crime est de ne pas avoir les mêmes goûts que vous ? On frémit lorsqu'on pense qu'il n'y a pas encore quarante ans que l'absurdité des législateurs en était encore là. Consolez-vous, citoyens ; de telles absurdités n'arriveront plus : la sagesse de vos législateurs vous en répond. Entièrement éclairci sur cette faiblesse de quelques hommes, on sent bien aujourd'hui qu'une telle erreur ne peut être criminelle, et que la nature ne saurait avoir mis au fluide qui coule dans nos reins une assez grande importance pour se courroucer sur le chemin qu'il nous plaît de faire prendre à cette liqueur.

Quel est le seul crime qui puisse exister ici ? Assurément ce n'est pas de se placer dans tel ou tel lieu, à moins qu'on ne voulût soutenir que toutes les parties du corps ne se ressemblent point, et qu'il en est de pures et de souillées ; mais, comme il est impossible d'avancer de telles absurdités, le seul prétendu délit ne saurait consister ici que dans la perte de la semence. Or, je demande s'il est vraisemblable que cette semence soit tellement précieuse aux yeux de la nature qu'il devienne impossible de la perdre sans crime ? Procéderait-elle tous les jours à ces pertes si cela était ? Et n'est-ce pas les autoriser que de les permettre dans les rêves, dans l'acte de la jouissance d'une femme grosse ? Est-il possible d'imaginer que la nature nous donnât la possibilité d'un crime qui l'outragerait ? Est-il possible qu'elle consente à ce que les hommes détruisent ses plaisirs et deviennent par là plus forts qu'elle ? Il est inouï dans quel gouffre d'absurdités l'on se jette quand on abandonne, pour raisonner, les secours du flambeau de la raison ! Tenons-nous donc pour bien assurés qu'il est aussi simple de jouir d'une femme d'une manière que de l'autre, qu'il est absolument indifférent de jouir d'une fille ou d'un garçon, et qu'aussitôt qu'il est constant qu'il ne peut exister en nous d'autres penchants que ceux que nous tenons de la nature, elle est trop sage et trop conséquente pour en avoir mis dans nous qui puissent jamais l'offenser.

Celui de la sodomie est le résultat de l'organisation, et nous ne contribuons pour rien à cette organisation. Des enfants de l'âge le plus tendre annoncent ce goût, et ne s'en corrigent jamais. Quelquefois il est le fruit de la satiété ; mais, dans ce cas même, en appartient-il moins à la nature ? Sous tous les rapports, il est son ouvrage, et, dans tous les cas, ce qu'elle inspire doit être respecté par les hommes. Si, par un recensement exact, on venait à prouver que ce goût affecte infiniment plus que l'autre, que les plaisirs qui en résultent sont beaucoup plus vifs, et qu'en raison de cela ses sectateurs sont mille fois plus nombreux que ses ennemis, ne serait-il pas possible de conclure alors que, loin d'outrager la nature, ce vice servirait ses vues, et qu'elle tient bien moins à la progéniture que nous n'avons la folie de le croire ? Or, en parcourant l'univers, que de peuples ne voyons-nous pas mépriser les femmes ! Il en est qui ne s'en servent absolument que pour avoir l'enfant nécessaire à les remplacer. L'habitude que les hommes ont de vivre ensemble dans les républiques y rendra toujours ce vice plus fréquent, mais il n'est certainement pas dangereux. Les législateurs de la Grèce l'auraient-ils introduit dans leur république s'ils l'avaient cru tel ? Bien loin de là, ils le croyaient nécessaire à un peuple guerrier. Plutarque nous parle avec enthousiasme du bataillon des amants et des aimés ; eux seuls défendirent longtemps la liberté de la Grèce. Ce vice régna dans l'association des frères d'armes ; il la cimenta ; les plus grands hommes y furent enclins. L'Amérique entière, lorsqu'on la découvrit, se trouva peuplée de gens de ce goût. A la Louisiane, chez les Illinois, des Indiens, vêtus en femmes, se prostituaient comme des courtisanes. Les nègres de Benguelé entretiennent publiquement des hommes ; presque tous les sérails d'Alger ne sont plus aujourd'hui peuplés que de jeunes garçons. On ne se contentait pas de tolérer, on ordonnait à Thèbes l'amour des garçons ; le philosophe de Chéronée le prescrivit pour adoucir les mœurs des jeunes gens.

Nous savons à quel point il régna dans Rome : on y trouvait des lieux publics, où de jeunes garçons se prostituaient sous l'habit de filles et des jeunes filles sous celui de garçons. Martial, Catulle, Tibulle, Horace et Virgile écrivaient à des hommes comme à leurs maîtresses, et nous lisons enfin dans Plutarque[12] que les femmes ne doivent avoir aucune part à l'amour des hommes. Les Amasiens de l'île de Crète enlevaient autrefois de jeunes garçons avec les plus singulières cérémonies. Quand ils en aimaient un, ils en faisaient part aux parents le jour où le ravisseur voulait l'enlever ; le jeune homme faisait quelque résistance si son amant ne lui plaisait pas ; dans le cas contraire, il partait avec lui, et le séducteur le renvoyait à sa famille sitôt qu'il s'en était servi ; car, dans cette passion comme dans celle des femmes, on en a toujours trop, dès qu'on en a assez. Strabon nous dit que, dans cette même île, ce n'était qu'avec des garçons que l'on remplissait les sérails : on les prostituait publiquement.

Veut-on une dernière autorité, faite pour prouver combien ce vice est utile dans une république ? Écoutons Jérôme le Péripatéticien. L'amour des garçons, nous dit-il, se répandit dans toute la Grèce, parce qu'il donnait du courage et de la force, et qu'il servait à chasser les tyrans ; les conspirations se formaient entre les amants, et ils se laissaient plutôt torturer que de révéler leurs complices ; le patriotisme sacrifiait ainsi tout à la prospérité de l'État ; on était certain que ces liaisons affermissaient la république, on déclamait contre les femmes, et c'était une faiblesse réservée au despotisme que de s'attacher à de telles créatures.

Toujours la pédérastie fut le vice des peuples guerriers. César nous apprend que les Gaulois y étaient extraordinairement adonnés. Les guerres qu'avaient à soutenir les républiques, en séparant les deux sexes, propagèrent ce vice, et, quand on y reconnut des suites si utiles à l'État, la religion le consacra bientôt. On sait que les Romains sanctifièrent les amours de Jupiter et de Ganymède. Sextus Empiricus nous assure que cette fantaisie était ordonnée chez les Perses. Enfin les femmes jalouses et méprisées offrirent à leurs maris de leur rendre le même service qu'ils recevaient des jeunes garçons ; quelques-uns l'essayèrent et revinrent à leurs anciennes habitudes, ne trouvant pas l'illusion possible.

Les Turcs, fort enclins à cette dépravation que Mahomet consacra dans son Alcoran, assurent néanmoins qu'une très jeune vierge peut assez bien remplacer un garçon, et rarement les leurs deviennent femmes avant que d'avoir passé par cette épreuve. Sixte-Quint et Sanchez permirent cette débauche ; ce dernier entreprit même de prouver qu'elle était utile à la propagation, et qu'un enfant créé après cette course préalable en devenait infiniment mieux constitué. Enfin les femmes se dédommagèrent entre elles. Cette fantaisie sans doute n'a pas plus d'inconvénients que l'autre, parce que le résultat n'en est que le refus de créer, et que les moyens de ceux qui ont le goût de la population sont assez puissants pour que les adversaires n'y puissent jamais nuire. Les Grecs appuyaient de même cet égarement des femmes sur des raisons d'État. Il en résultait que, se suffisant entre elles, leurs communications avec les hommes étaient moins fréquentes et qu'elles ne nuisaient point ainsi aux affaires de la république. Lucien nous apprend quel progrès fit cette licence, et ce n'est pas sans intérêt que nous la voyons dans Sapho.

Il n'est, en un mot, aucune sorte de danger dans toutes ces manies : se portassent-elles même plus loin, allassent-elles jusqu'à caresser des monstres et des animaux, ainsi que nous l'apprend l'exemple de plusieurs peuples, il n'y aurait pas dans toutes ces fadaises le plus petit inconvénient, parce que la corruption des mœurs, souvent très utile dans un gouvernement, ne saurait y nuire sous aucun rapport, et nous devons attendre de nos législateurs assez de sagesse, assez de prudence, pour être bien sûrs qu'aucune loi n'émanera d'eux pour la répression de ces misères qui, tenant absolument à l'organisation, ne sauraient jamais rendre plus coupable celui qui y est enclin que ne l'est l'individu que la nature créa contrefait.

Il ne nous reste plus que le meurtre à examiner dans la seconde classe des délits de l'homme envers son semblable, et nous passerons ensuite à ses devoirs envers lui-même. De toutes les offenses que l'homme peut faire à son semblable, le meurtre est, sans contredit, la plus cruelle de toutes puisqu'il lui enlève le seul bien qu'il ait reçu de la nature, le seul dont la perte soit irréparable. Plusieurs questions néanmoins se présentent ici, abstraction faite du tort que le meurtre cause à celui qui en devient la victime.

1. Cette action, eu égard aux seules lois de la nature, est-elle vraiment criminelle ?

2. L'est-elle relativement aux lois de la politique ?

3. Est-elle nuisible à la société ?

4. Comment doit-elle être considérée dans un gouvernement républicain ?

5. Enfin le meurtre doit-il être réprimé par le meurtre ?

Nous allons examiner séparément chacune de ces questions : l'objet est assez essentiel pour qu'on nous permette de nous y arrêter ; on trouvera peut-être nos idées un peu fortes : qu'est-ce que cela fait ? N'avons-nous pas acquis le droit de tout dire ? Développons aux hommes de grandes vérités : ils les attendent de nous ; il est temps que l'erreur disparaisse, il faut que son bandeau tombe à côté de celui des rois. Le meurtre est-il un crime aux yeux de la nature ? Telle est la première question posée.

Nous allons sans doute humilier ici l'orgueil de l'homme, en le rabaissant au rang de toutes les autres productions de la nature, mais le philosophe ne caresse point les petites vanités humaines ; toujours ardent à poursuivre la vérité, il la démêle sous les sots préjugés de l'amour-propre, l'atteint, la développe et la montre hardiment à la terre étonnée.